La Ricerca Archeologica

Le prime ricerche archeologiche condotte a Curtomartino risalgono alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, quando l’Istituto di Civiltà preclassiche dell’Università di Bari avviò una prima campagna di scavi.

La Ricerca

La Grotta di Curtomartino è conosciuta nella letteratura archeologica per la ricchezza delle testimonianze lasciate dalle comunità di cacciatori-raccoglitori che abitarono il sito alla fine del Paleolitico, in un periodo noto come Tardoglaciale.

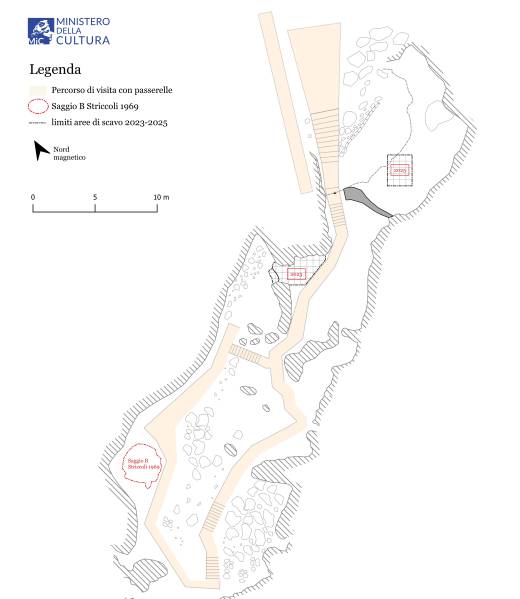

Le indagini scientifiche presso la cavità iniziarono alla fine degli anni’60 del secolo scorso, grazie all’Istituto di Civiltà Preclassiche dell’Università di Bari, sotto la direzione dell’archeologo Rodolfo Striccoli. In quell’occasione furono realizzati due saggi di scavo: uno all’esterno della grotta, nell’area oggi occupata dalla scalinata d’ingresso (saggio A), e uno all’interno, vicino alla parete di fondo della camera principale (saggio B). Alcuni anni dopo fu effettuato un ulteriore sondaggio all’interno della cavità (saggio C). Gli scavi portarono al recupero di strumenti in selce – tra cui punte a dorso, bulini e grattatoi – e numerosi resti faunistici, riconducibili a cavalli e asini selvatici, bovidi, cervidi, lepri e volpi.

Una seconda fase di ricerche si svolse tra il 2007 e il 2008, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica della Puglia. Gli scavi vennero condotti in preparazione del progetto di valorizzazione e fruizione del sito e interessarono sia l’esterno, con sei saggi stratigrafici, sia l’interno della grotta, negli ambienti a ridosso dell’ingresso. Le indagini hanno messo in luce la presenza di strati con residui carboniosi, tracce di antichi focolari, e un ricco complesso di resti faunistici e industria litica in selce, databili alle fasi finali del Paleolitico. Tra i ritrovamenti più significativi vi sono un punteruolo in osso e un osso inciso con decorazione a tacche. La ricerca ha inoltre evidenziato un complesso di manifestazioni artistiche di età paleolitica, sia di carattere mobiliare (frammenti ossei e pietre recanti segni lineari e disegni zoomorfi incisi), che parietale (graffiti lineari incisi sulle pareti), rappresentando una delle rare testimonianze di arte paleolitica nell’area delle Murge baresi.

Nel biennio 2023-2025 è iniziata una nuova stagione di ricerche che ha restituito nuove informazioni sulla stratigrafia del sito. Le indagini si sono concentrare nell’area sotto il riparo esterno e nel primo ambiente a destra, superato il corridoio d’ingresso della cavità. Le analisi attualmente in corso – che includono datazioni radiometriche, indagini micromorfologiche, studio dell’industria litica e dei resti faunistici – mirano ad approfondire la conoscenza dei modi di vita dei gruppi di cacciatori-raccoglitori che abitarono la grotta e a fornire nuovi dati sul ruolo del sito nel territorio in cui questi gruppi si spostavano.

Oggi, la Grotta di Curtomartino rappresenta un punto di riferimento per lo studio delle comunità preistoriche in Puglia, testimoniando la capacità dell’uomo di adattarsi ai forti cambiamenti climatici e ambientali che caratterizzarono i millenni finali dell’ultimo periodo glaciale

L’arte mobiliare

Le ricerche effettuate a Curtomartino tra 2007 e 2008 hanno condotto al recupero di un insieme di pietre e di frammenti ossei incisi, il cui rinvenimento rappresenta un caso eccezionale per l’area delle Murge baresi. Il complesso costituisce, infatti, la prima testimonianza di arte mobiliare paleolitica emersa nella Puglia centrale, ispirata a canoni al tempo stesso naturalistici e schematici.

I grafemi incisi, di difficile lettura a causa dell’alterazione subita nel corso dei millenni, sono al momento in corso di rilievo ed analisi. Tuttavia, si può anticipare che alcune delle pietre rinvenute conservano figurazioni di carattere naturalistico: profili zoomorfi resi con tratto rigido tendente alla schematizzazione, associati a segni lineari, secondo i tipici canoni della produzione artistica epigravettiana, nota in particolare grazie alle ricerche condotte nelle grotte salentine.

Le scene incise e dipinte databili alle fasi del pieno sviluppo dell’arte paleolitica videro, nella resa della figura animale ispirata ad un vivido naturalismo, il tema centrale della produzione. Nelle fasi finali del Paleolitico, l’acquisita padronanza formale permise agli artisti preistorici di reinventare e reinterpretare la figura animale, abbandonando l’intento ritrattistico per adottare una resa formale e un contenuto semantico più astratti. Le figure zoomorfe, perdendo il realismo, assunsero un ruolo simbolico, enigmatico e difficilmente decifrabile.

L’arte parietale

Alle medesime fasi si ritiene possa risalire anche l’insieme di segni incisi riconosciuti sulle pareti della grotta.

Ad una preliminare osservazione, si evidenziano segni lineari ad andamento verticale, tra loro paralleli e sub-paralleli, talvolta associati in coppie, concentrati soprattutto sulla parete sinistra della sala principale e su alcune concrezioni stalagmitiche nella stessa area.

L’estrema semplicità dei segni e l’assenza di elementi figurativi o compositivi dall’interpretazione univoca impongono cautela nell’inquadrarne l’esecuzione; tuttavia, l’ipotesi di una origina paleolitica delle linee sembra supportata dal fatto che l’arte preistorica europea annovera numerosi esempi di incisioni parietali di carattere lineare simili a quelli riconosciute a Curtomartino.

Il rinvenimento del complesso d’arte paleolitica qualifica il sito di Curtomartino come una stazione di straordinaria rilevanza, frequentata da gruppi umani che, oltre a svolgere attività di sussistenza, partecipavano attivamente al processo di rinnovamento simbolico e culturale che, alla fine del Pleistocene, trovò nella produzione grafica una delle sue espressioni più significative.